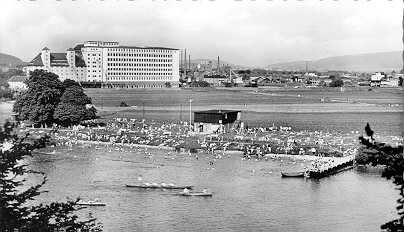

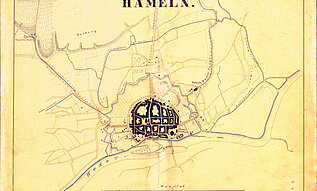

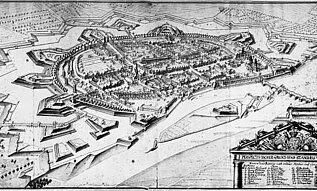

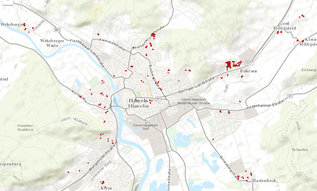

Willkommen beim historischen Altstadtrundgang "Auf den Spuren des Rattenfängers" durch die Hamelner Altstadt. Hier möchten wir Sie mit den wichtigsten Punkten unserer Stadt vertraut machen.

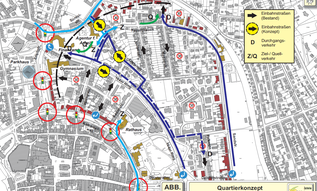

Um den Rundgang zu starten, klicken Sie in der Karte einfach auf die Ziffer 1: Sie bekommen einen Überblick über die Straße und die jeweiligen Sehenswürdigkeiten, die Sie hier finden. Anhand der weiteren Ziffern können Sie sich weiter durch die Straßen und Gassen klicken und so einen wunderbaren ersten Eindruck von Hameln bekommen.

Der „Historische Stadtrundgang“ mit Altstadtplan, Infotexten und Fotos zu den einzelnen Häusern steht auch als Download zur Verfügung.